「本を読め」という指導法は、果たしていいアドバイスなのか。

これは教科が国語なのか英語なのか、さらには置かれている環境によっても変わってきます。

国語の先生がもし、

「国語の勉強法?本を読め」とだけ言ったら生徒からしたら、

「ではあなたの存在意義は?」となるでしょう。

ツイッターで国語の先生の主張を読んでてそのように感じることは確かにありました。

しかし、これが英語学習となると大きく変わってきます。

ただ授業で板書をノートにとるだけでなく、

洋書(対訳本でもOK)や英字新聞、洋雑誌で「量をこなすこと」が重要です。

日本に住んでいると、日本語に囲まれているせいか、日本語の文章が全く読めなくなることはあまりないのですが、英語は違います。

意識的に英語に触れ続けていないとすぐに読む勘が鈍ります。

それを高精度にチェックする健康診断が、TOEICです。

英文に触れていないと、すぐにスコアが下がります。

実はいくら黒板で英語の構文、文法や構造を解説しても、「読むべき絶対量」をこなしていなければ英文は読めるようにはならないのです。

これまで予備校で英文の品詞分解だけずっとノートに書き写してて、一向に成績が上がらないという人はずいぶん見かけましたが、その人たちに欠けていたのは「これまでに読んできた英文の絶対量」でした。

予備校では1コマ90分、もしくは1コマ50分で内容を解説できるようにテキストの英文量が少なく設定されているのです。自分でプラスアルファで補う必要があります。

では、何を読んで読解量を補うか。

受験用の対訳本であれば、

速読英単語の必修編、上級編でもいいし、リンガメタリカでも大丈夫です。

でも、ちょっと真面目過ぎてつまらないと感じることもあるかもしれません。

そんなときは、日常用のものでは、

「英語で読むスティーブ・ジョブズ」

「英語で読む赤毛のアン」

「英語で読むシャーロック・ホームズ」

など様々な対訳本が出ていますので、活用すると読解や英作の実力が向上します。

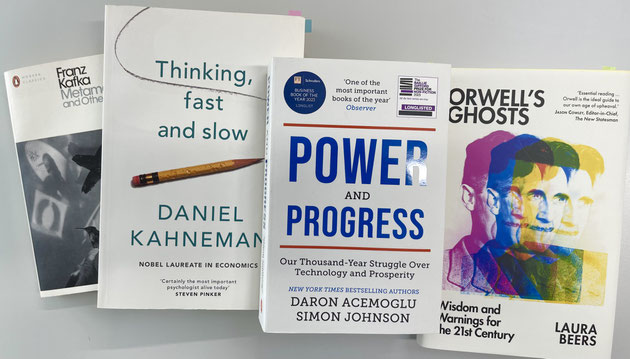

英語に自信がある場合は、

ジョージ・オーウェルの1984や動物農場、ラッセルの幸福論が読みやすいです。

英語に自信がない場合は、あらかじめ日本語訳を買って内容を把握しておき、解像度を上げてから洋書で読んでみることです。

入試で東大一橋早慶の長文と戦うには、理想としては年間で対訳本なり洋書なりを最低5冊はこなすことです。もし予備校のテキストだけとなると、年間を通して洋書1冊分くらいの量で入試を迎えることになります。5冊から10冊ほどを何度も繰り返し読み、英語慣れして挑むとだいぶ見える景色が変わってきます。

英語はスポーツと同じで、理屈だけでなく、慣れも大事なのです。